自己肯定感が低めの人がとても多い現実

個性分析の結果から、自己肯定感が低めの方が本当に多いことを実感します。

だからと言って、「もっと前向きに考えなきゃ」「ポジティブに生きよう!」そう思っていても、なかなかうまくいかない経験、ありませんか?

「楽天的になる!」と気合いだけで変わるなら、誰も悩みません。

それができないからこそ、もどかしい気持ちになるのですよね。

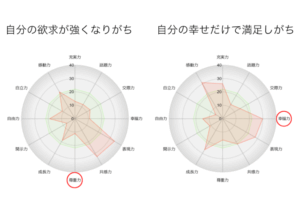

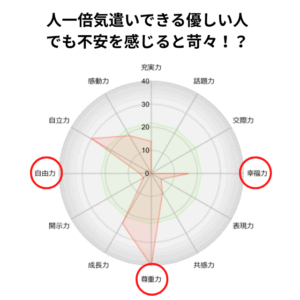

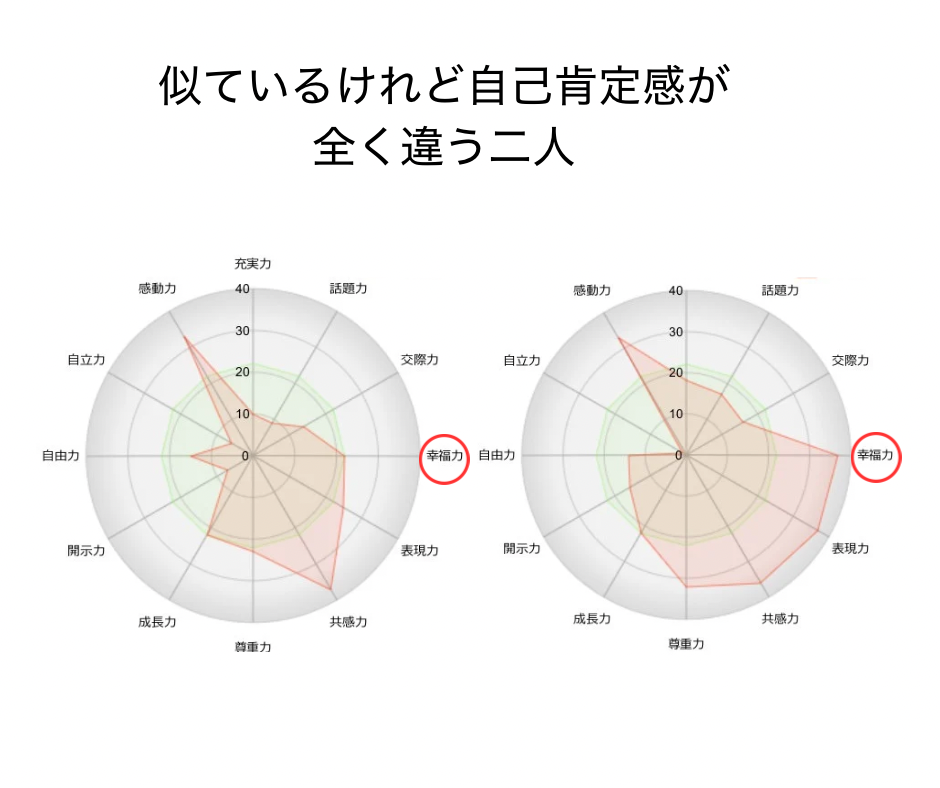

実は、自己肯定感の違いは「相性」にも影響します。

自己肯定感のレベルが違いすぎると「なんでそう受け取るの?」というすれ違いが起きてしまいます。

共感性が高い同士であれば相手の気持ちが体感的にわかるはずなのに、自己肯定感にあまりに差があると、根本的に共感できない。

そうしたことが、日常の中で起きているのです。

だからこそ、まずは「自分の自己肯定感がどのくらいなのか?」を知ることはとても大切です。

その上で、どう変えていきたいか、もしくはその特徴をどう生かしていくかを考えていくことは「生きやすさ」に繋がっていきます。

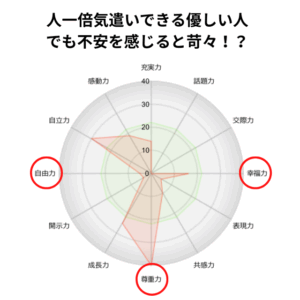

自己肯定感が高い人の思考の特徴

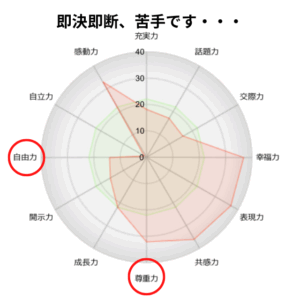

では、自己肯定感が高い人は、何が違うのでしょうか?

一番大きな違いは、「事実をネガティブに脚色しない」という点です。

「きっと批判されるに違いない」「嫌われたんだと思う」などの思い込みで、自分を追い詰めることがありません。

起きた出来事に対して、自分でネガティブに脚色することなく、事実の通りに向き合い、正しい対処ができる。

その結果、問題解決もスムーズで、ストレスも少なくすむ。

その積み重ねが自己肯定感が上がるひとつの理由でもあります。

個性分析のカウンセリングでもよくあるのが、

「いやいや、そこまで深く考えなくてもいいのでは?」

「相手はそんなに気にしてないと思いますよ」

というやりとり。

自分の思考のクセに気づくだけで、楽になることも多いものです。

「自己肯定感を上げよう!」と意気込むよりも、まずは「事実を客観的に見る」力を育てることが大切です。

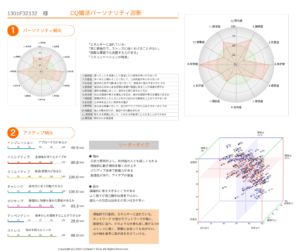

高すぎる自己肯定感にも注意を

でも、気をつけたいのが、自己肯定感が「高すぎる」場合。

あまりにポジティブすぎると、現実を軽視してしまう危うさも出てきます。

たとえば、

「まぁ大丈夫でしょ」

「なんとかなるって!」

と、根拠のない楽観に偏りすぎると、慎重に考えるべき場面でミスをしてしまうことも。

ときには「軽薄」に見られてしまい、人間関係での誤解を生むことさえあります。

だからこそ、自己肯定感は「高ければいい」わけではなく、「ちょうどいいバランス」が大切なのです。

今の自分の自己肯定感がどんな状態か、共感力や思考のクセとの関係も含めて、まずは知ってみませんか?

自分を知ることは、未来をより前向きに生きるための、最初の一歩です。

個性分析は、その道しるべになると信じています。